灰烬的颜色

战争中你流尽鲜血,

和平中你寸步难行。

2006年5月18日,娄烨执导的《颐和园》在戛纳影展首映。暗沉的色调、晃动的镜头、复合的音乐、直白而毫不矫饰的身体语言……电影将视线倒转回八十年代末的北京,镜头流转在图们、武汉、重庆、柏林、北戴河多地,以女主人公余虹辗转沉浮的青年到中年生活为主线,以日记自述的第一人称视角为切入点,穿插讲述了她与周伟自学生时代起的情爱纠葛,呈现了一代迷茫、焦躁而无所适从的知识青年在风云变幻的时代背景下个体化、边缘化的叙事。

因影片未通过广电总局的审查即送往戛纳参展,导演娄烨和制片人耐安受到了五年之内不得从影的处罚。对于未过审的原因外界有诸多猜测,不过大多认为本片不能在大陆上映属于一种注定:大段裸露的性爱镜头、有关春夏之交的政治表达、混乱阴暗的叙事风格……《颐和园》中诸多鲜明的后现代主义风格元素使该片显著地有别于其他的年代背景文艺片,也同时烙上了私人化的印记。

「直面情欲」

欲望受到侵蚀,

行动定要受阻。

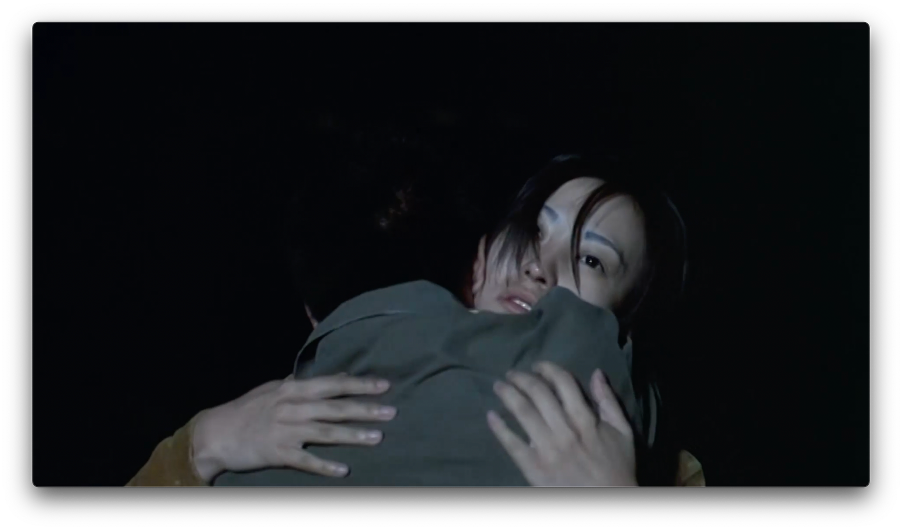

不加掩饰的大量性爱镜头是本片的一大特色。它们不仅仅是一个个镜头,而且是非常重要的表达方式。不同于商业片对氛围感的营造和工艺感的拍摄手法,影片关于性爱的描述是几乎纪实性的:没有灯光的渲染,没有声音的配合,只有对男女主角神情的聚焦镜头和晃动带来的眩晕感,接近一种虚构的真实。蓝色与灰色是情欲的主色调,使破碎的忧郁一直萦绕在冲动与激情的周围,塑造了一种奇妙的张力。在影片中,余虹与不同的人发生关系,性爱本身已经成为了她与异性交流的主要方式。因而,这样的镜头也就失去了通常窥视或投射、隐喻的含义,融入对于她日常情感世界描摹的一部分。欲望与情感融为一炉,这既是余虹的生命哲学,也是电影一直在表达的某种自我的精神状态。

在余虹的日记里,欲望是一种存在的永恒形式。她用身体和世界发生着关系与联结,将肉体作为灵魂的容器与爱人沟通,以这样温暖的接触体验自我的存在感,感受生命的自由。在激情过去之后,她的神情都带着一种孤注一掷的无谓,彷徨而倔强,双眼却凝视某种超越当下的永恒。她在欲望的释放中满足自我、表达态度、消解孤独,以身体呈现着她在不安之中的对抗与思考。背景里日记的旁白是她的灵魂,而画面上欲望的律动是她的肉体,在影片叙事流动向前的过程中,两种视角的穿插伴行丰富着余虹生命状态的书写,折射出个体欲望和时代起伏所带给她的印记,以及始终如影随形的渴望、孤独与游离。

在余虹辗转大半个中国的颠沛流离中,体悟一直是关键词。体是身体的体。在武汉的她和唐老师同床异梦,却会在一个倾盆大雨的星期六匆忙而莽撞地赶往他家,通过与他的亲密接触尝试反抗沦为平庸的现实无法抚平的内心的躁动。悟是感悟的悟。余虹可以说得上是寡言少语的,但语言的匮乏并不代表着思想的贫瘠,她在日记里记录着她的生命体验和心灵轨迹,为她的行为逻辑留下独特的个人注解,而在影片中这些隐秘的内心剖析又通过独白的形式与她的生活发生交叠。“这不是最不幸的事,最不幸的,是我知道这种事儿以后还会在我身上发生。”在周伟的宿舍,余虹宁愿被打耳光也不愿意离开,在两人的痛哭中这段独白响起,配着两人再次交缠在宿舍床上的画面,她对于这段关系命定般的忧郁、悲观与决绝以另一种形式和现实发生着交互。

身体成为余虹验证自己、表达生命认识的方式,她用自己的身体表达自己的思想,向外界展现自己想要“生活得强烈一些”的愿望。她渴望沟通、渴望被理解,渴望走入别的生命,也希望别人走入她的生命。“像我们这样的人,注定是这样的命运。”她深知自己灵魂深处的孤独,也甘愿用肢体的亲密接触短暂地从这种孤独中解脱。她的欲望极为特殊,直截了当,却也是她所剩的最后一件真实可信、纯粹热烈的东西。这样直面情欲的生命姿态,是余虹无所归依的理想逻辑,也是影片呈现的某种个体化的迷失状态。

「奔腾年代」

时代的车轰轰地往前开。我们坐在车上,经过的也许不过是几条熟悉的街道,可是在漫天的火光中也自惊心动魄。就可惜我们只顾忙着在一瞥即逝的店铺的橱窗里找寻我们自己的影子——我们只看见自己的脸,苍白,渺小;我们的自私与空虚,我们恬不知耻的愚蠢——谁都像我们一样,然而我们每人都是孤独的。

——张爱玲《烬余录》

从1987到2003,影片对准的十五六年岁月,是近代中国史上极为特殊的一笔。整个电影开头的十五分钟就奠定了全片暗淡飘渺的基调,而这样雾般的迷离和失落,正是上世纪八十到九十年代知识青年乃至整个社会心态变迁的缩影。报禁初开的八十年代,在过去的几十年间被无限压缩的“个人”初初浮出历史地表,青年文化涌起,浪漫主义的躁动催促着人们狂飙突进。

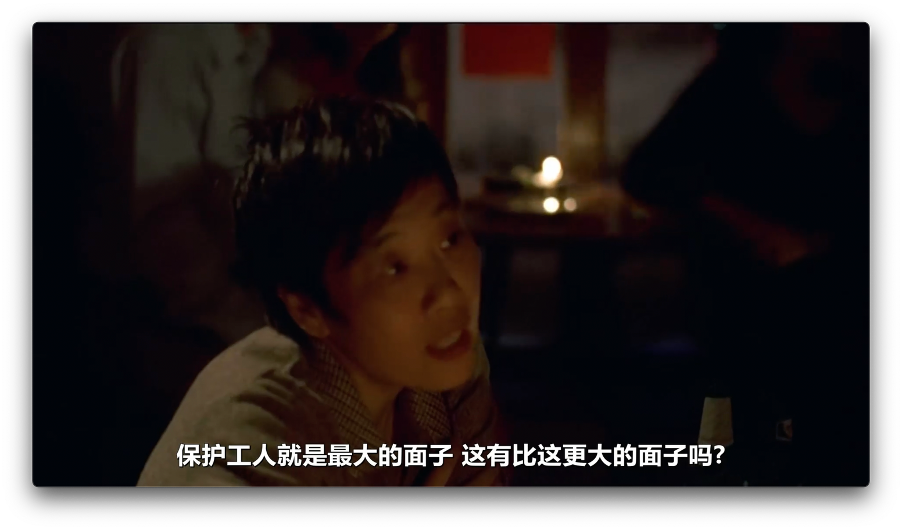

激情和理想是这个十年的主题。周伟和余虹之间疯狂的追逐就是这个年代所欣赏的勇气和不平凡的标志。在影片的第十八分钟左右,镜头对准了夜晚街边的酒吧,用一分多钟的时间描绘这个极具年代特色的狭小空间。那是宣泄压力的地方,也是知识青年展现个人情绪与个体意识的文化场所。北京各个高校的学生在酒吧里侃侃而谈,谈论诗歌、文学、音乐、政治,催生和滋养着具有相同观点的知识分子集团。在这个充满后现代都市意味的酒吧里,公共空间被赋予了某种个体的私密性,而带有浓烈浪漫主义气息的青年文化在这里生根发芽。

政治性的躁动同样是影片不可忽视的年代背景。在电影中段,余虹以非常平淡的语调叙述她生活中发生的几件事情。“第五件事,北大的学生,去了天安门。”伴随着《氧气》的前奏,学生们奔向卡车,唱着《一无所有》举着旗帜向广场开去。柳絮在空中飞舞,这是一九八九年的春天。然而飘扬的标语之下余虹的脸上看不到太多的革命热情,更像是因组团外出的春游催化的某种兴奋与期待混杂的心情。当娄烨被问及为何要加入有关六四运动的历史资料、是否为了博得西方影坛的关注,他的回答是,这段具体的故事一定会和时代产生一些勾连,但时代自身的政治性色彩并不是先验地笼罩在影片上的。“就像是一个人物生活于那么一个时代,那个时代又恰恰发生了那样一个事件,把这个人给席卷进去了。”混乱与孤离是主人公集体精神状态的写照,也是影片对于大时代之于小人物的态度。

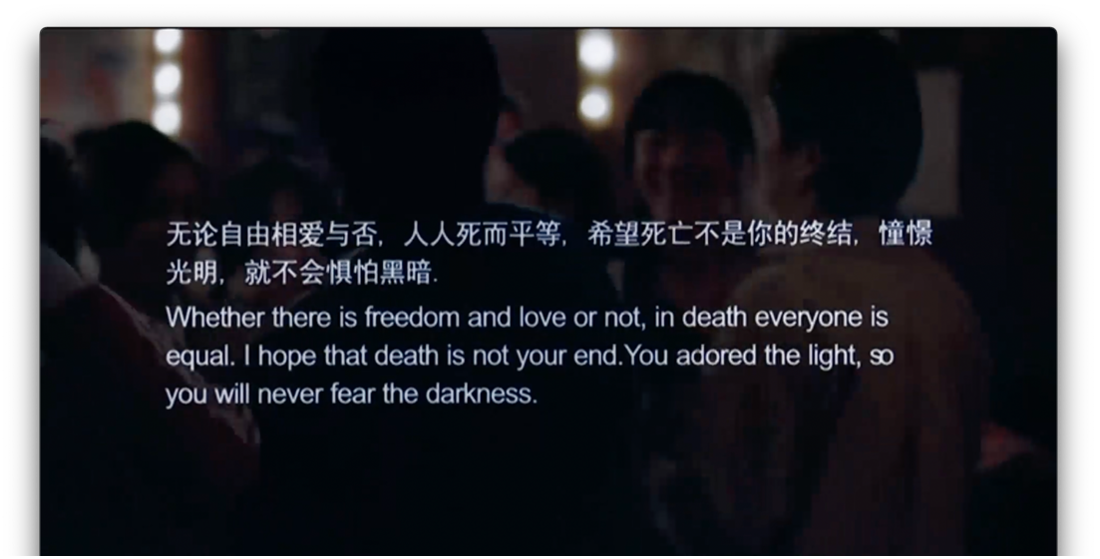

诚然,那是一个理想飞舞的年代,但是正如片中无处不在的飘零的柳絮一样,激情无处实现,甚至连他们自己也无法说明理想的本质。政治斗争对于更多的人来说是证明自身一代人价值的方式,最终也没能逃脱被现实击打得支离破碎的结局。对爱情的挣扎、对理想的挣扎使他们陷入茫然的躁动,只能在意义不明的对抗中确认自身的存在,在暗淡的基调中迷失着。影片里,在爱情中迷失的代表无疑是余虹,而在政治理想中失落的代表,或许可以从周伟的室友君身上窥见一斑。当1989的夏天过去,余虹选择离开学校回归家乡,而周伟和君开始了为期一年的秋季学军;这个十年的动荡告一段落,九十年代宣告登场。

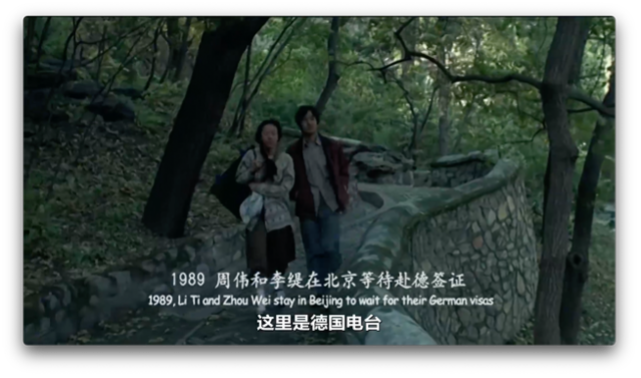

年代的更迭以一种温柔而并不惊心的方式发生着。电影进行到七十分钟左右时,随着黑豹乐团的《Don’t Break My Heart》响起,主人公的人生轨迹和世界在短短几分钟内交替重叠发生着巨变:余虹和晓军回到家乡图们,北大学生开启为期一年的军训,若古离开北京返回柏林,余虹南下深圳,周伟和李缇拿到赴德签证,柏林墙倒塌,苏联解体,周、李来到柏林,余虹定居武汉,香港回归……在历史资料里被串联起来的九十年代倏忽而逝,仿佛只是轻轻地与主人公们擦肩而过,但作为观众的我们却知道字幕里被压缩的几行字所代表的改天换地的意义。在这样蒙太奇的镜头里,个体的命运并没有被矮化成为宏大叙事下一个轻飘飘的注脚,而是保持着自身的独立性;时代的动荡与个体的不安在串联的影像中背靠背地融为一炉,虚构的人物故事也因为真实背景的加入而被赋予了更深层次的现实意义。

都市空间变迁的宏大背景下,不变的是人。故事以图们、北京、武汉、重庆、柏林为城市背景进行了跨地域的拍摄,社会政治事件所带来的动荡给都市空间的人们带来了不稳定的生活,主人公们因此辗转各个城市寻找安稳确定的自我。导演并没有通过展示城市的风格变化来传递某种情感,而是将叙事放在人物的心理状态变化上,抓住游离和流浪的精神状态进行描绘,赋予特定年代在人物的成长以意义。无论是灰黄的大雾里朦胧的武汉长江大桥,还是在清晨的薄纱下浮光掠影的柏林,都共同指涉了一个心无定所的年代身处都市的人们共同的精神漂泊。他们在都市中流浪,又在都市中生存,共同品味着一个五光十色、众声喧哗的“无名时代”。

「叙事语言」

尽管我的现状十分难堪,尽管我心头十分沉重、乌云遮日,但是现在,我毕竟可以马上快乐起来。

我就是有这个本事。我觉得我有前途。眼下越是悲惨,我就越有前途。

导演娄烨以大量运用手持摄影著称,这也让本片充斥着大量摇晃甚至是虚焦的画面,给观众带来强烈的眩晕感。这是对肉眼观察方式的一种模仿,也让叙事画面中的焦躁感更容易使人感同身受、产生共鸣。比如影片中学生们在操场朝燃烧的卡车投掷石头时,熊熊的烈火模糊了镜头,逆光之下画面几乎剩下模糊的人影,高涨的集体情绪爆发的不安与兴奋感在晃动的镜头之下表现得淋漓尽致。枪声响起之后,往回狂奔的学生眼中的世界失去焦点变得颠倒而忙乱,与真实的突发威胁面前人物内心的恐惧与茫然形成一致。

环境音所塑造的时空纵深与随之而来的真实感也是本片的一大特色。该片通过场景中现场环境的自然声音将观众包围,使声音超越了视觉画面的局限,让影片所打造的整体情境更加立体与真实。例如影片开头晓军在邮局抽烟的场景,雨声、呼吸声和混杂着方言的人声都被收入,还原了边境小城独特的生活气息,奠定了半纪实的电影基调。同时,主画面声音与环境音的强弱关系也暗示了叙事表达的主次关系。如周伟和宿舍伙伴在打牌的时候,窗外正是学生们喊口号的声音;镜头略过空无一人、衣物散乱的教室时,背景传来杂乱的操场聚集的声音。这种声音的处理是对那个年代广泛的政治躁动和游离在外的个体叙事的两种呈现,用强弱提示着全片强烈的私人化叙事中心。

余虹的日记文字和独白共同打造的私语式叙事,是第六代导演边缘化视角的集中体现。开篇黑屏上浮现的余虹日记使观众快速地进入主人公的叙事视角,从她的文字观察一个以个人为中心的世界发生的种种波涛汹涌,于是纵使周遭的世界在翻滚,以余虹日记为中心的叙事仍然集中于对她个人内心独白的深刻描写,隐私化的视角贯穿整部电影,让情绪化的个人叙事而非纪实性的宏大叙事构建着电影的全部情节。在大段聚焦于余虹面部特写的镜头中,描述她内心世界的旁白与空泛的面部表情相对表现主人公内心的冲突和挣扎,暗淡的色调更加反映全片低沉的情绪底色。

「结语」

《颐和园》是一部非常私人的电影。情欲的表达方式、气质化的年代背景、隐秘的叙事语言,综合在一起实现了以余虹为中心一个小社群殊途同归的生命状态书写。他们昂扬的激情开始于欢快的《青春舞曲》,轰轰烈烈后归于平静,最后终结于雾霭中的北戴河。影片最后回到了周伟和余虹相识的酒吧,回到了载着学生一往无前的大卡车,回到了黄沙中的学军和奔跑在柏林街头的李缇。他们共同在追寻和等待着属于他们的戈多,而青春与理想对于他们来说,正如顾城的《岛》中所写的那样,有着“阳光 水 和灰烬/一朵花的颜色/爱的三个季节”。

我们都在电影中看到一部分的自己。

「后记」

21年的中秋节,从颐和园秋游归来的我在朋友的推荐下看完了这部电影,此后它一再在我的大学生活里闪现,在无数时刻与某些难以名状的悸动产生遥远的呼应,在过去一年多的时间里与我如影随形。当我在夕阳时分逆着光朝未名湖望去,看见黄昏的霞光折射在博雅塔的塔尖时,我想起余虹和周伟泛舟于湖上的静谧与凄美;当我在凌晨奔向家园食堂那场近在眼前的宣告时,我想起追赶大卡车唱着《一无所有》的余虹和站在飘扬旗帜之下的李缇;当我站在武昌江滩眺望雾气蒙蒙的江面时,我想起余虹站在公路一旁望向周伟卡车离去的背影;当我目睹三年时光中生活的变迁剧烈而真实地与我切身地发生关系,我想起电影中段坐着火车离开北京的余虹、与那段蒙太奇所折射的动荡年代……从来没有一部电影与我的生活产生过如此奇妙的关联,让我每每回想,都似乎在与主人公进行一厢情愿的对话,从余虹、周伟、李缇甚至东东的身上看到自己一部分的影子。冰冷、怠惰而迷乱,与此同时,一个惊心动魄的年代正在与我的生命缓慢地擦肩而过。

历史与现实在我的脑海里交替对抗着,而未来仍然是一片灰色的虚无。混乱而真实,迷离而固执,无所归依地面对情感与灵魂上的断裂,这是《颐和园》给我最深的感触。它所刻画的八十年代于我是一场金黄色的梦,而于主人公而言,只是灰烬的布景。这种矛盾所塑造出的两种记忆的张力,吸引我反复阅读着它,并从中体悟内心的变化。在今天,阶段性的成果走进现实。

现在是2022年12月22日凌晨3点06分。听着黑豹乐队的Don’t Break My Heart,在键盘上敲下这段结语,我感到由衷的自由。

[1] 若无特别标注,文中所有楷体字引文均引自电影《颐和园》台词。

在改天换地的23年春天再看这篇影评,不知不觉,我们好像也变成了片中那样镌刻了某种特殊集体记忆的一代人。虽然我也很想说,历史于我们只是擦肩而过,但纵览这三年前后的种种,我不得不承认,它已经被我揉进生命体验的一部分,以至于每每提起我的家乡,彼时浸入身体发肤的情绪都齐齐涌现,用温柔而坚定的方式告诉我,往事并不如烟。